A poco de terminar la noche, la última antes de su vuelta a Londres, Moyra respondió: «cuando hay distancia, surgen las preguntas; para mí fue porque, entre los retratos de mi casa, veía la foto de familiares que parecían provenir de China y no sabía quiénes eran». Este argumento, sencillo y elocuente, surgió ante la interrogante de Carmen por entender ese interés en buscar y conectar con una raíz tan distante como la china.

Carmen, belga de nacimiento, vive en el Perú desde muy joven debido a la decisión que su padre tomó de migrar con toda su familia; para ella, su vínculo con Bélgica es cercano y tangible mientras que para Moyra —coreógrafa y bailarina— la ascendencia es un trabajo en proceso que poco a poco atraviesa las veladuras con las que el tiempo cubrió las historias individuales que conectaron las dos orillas del Pacífico.

A partir de esta distancia y motivados por los rastros que la historia dejó, los descendientes miran el pasado migrante para identificar rostros o nombres, relacionar tradiciones familiares que perviven hasta la actualidad y encontrar un punto de origen con nombre propio en la vasta geografía oriental.

La migración china fue un proceso de movilidad humana por el cual varones del sur de China —principalmente de la provincia de Guangdong— migraron para servir como mano de obra en el Perú bajo contratos de cuatro u ocho años; ellos fueron los denominados culíes.

La historia entrelaza, por el lado oriental, al colonialismo europeo sobre la decadencia del imperio de los Qing, el té y las guerras del opio, así como la rebelión llamada del reino celestial de Taiping, con el interés peruano en conseguir mano de obra barata para las haciendas costeñas y la explotación del guano. El volumen migratorio fue tal que, según cálculos, entre los años 1849 y 1874 ingresaron al país cerca de 86 mil chinos[1].

Este proceso, que se proyectó hasta las primeras décadas del siglo XX, interrumpido principalmente por la guerra del guano y el salitre, puede dividirse en dos grandes grupos: el primero, por la llegada de los culíes, cuyo destino era el trabajo semiesclavista en las haciendas, el recojo del guano y —en menor medida— la construcción de líneas férreas; el segundo, por la migración gracias a vínculos familiares e intereses comerciales, aunque el trabajo en la agricultura no dejó de estar fuera de las motivaciones, las condiciones se modificaron sustancialmente tras la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Perú y el Imperio chino en 1874.

"Los descendientes miran el pasado migrante para identificar rostros o nombres, relacionar tradiciones familiares que perviven hasta la actualidad y encontrar un punto de origen con nombre propio en la vasta geografía oriental."

Por las características propias del trabajo, la migración fue casi exclusiva de varones, lo que llevó al mestizaje con mujeres locales de estratos similares, uniones que no estuvieron exentas de racismo por parte de la sociedad. El idioma chino, por otro lado, fue dejado de lado de cara a la inculturación de los descendientes, situación que aumentaría la brecha entre los chinos migrantes y sus generaciones posteriores.

Hoy en día, se estima en más de tres millones a los descendientes de inmigrantes chinos en el Perú[2]; sin embargo, el vínculo con este pasado no es igual para todos y la opacidad predomina. En este contexto, el arte, como herramienta de investigación y expresión, echa una mirada hacia este pasado reconstruyendo y proyectando desde las sensibilidades.

Si algo tienen en común los proyectos sobre la ascendencia china, es que esta se manifiesta de muchas maneras en las identidades individuales de los artistas que los trabajan. Este punto de partida abre los caminos a la visualidad plástica, la performance, el videoarte documental y las instalaciones, donde cada medio permite al público experimentar sensiblemente la historia migratoria desde muchos ángulos.

Bajo la idea de transformar la sala de exposiciones en un espacio simbólico, se presentó 土生:回乡 - Tǔshēng. Retornos al país del centro, exposición colectiva de los artistas Ana Chung, Christi Zorrilla y Héctor Chiang en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima en 2019. En esta propuesta, la sala 1 del museo convierte al espectador en la otredad migrante, para quien el texto se encuentra mayormente inaccesible, sea por la ubicación o por presentarse en idioma chino; además, la gestualidad del visitante para acceder a las obras rememora la posición servil de los culíes en la agricultura. Dos puntos marcan los ejes visuales: la obra Senda y Poder, de Héctor Chiang, que se proyecta sobre la laguna del museo e invita al visitante a aproximarse a la exposición desde fuera, un camino que no puede ser completado por el gran ventanal de la sala, entendido como esa barrera que siempre marcará la otredad. Por otro lado, la instalación Lazos, de Christi Zorrilla, muestra todos los caminos que han conectado China y Perú usando la dicotomía color-materia, donde la felicidad del rojo oriental tiñe las sogas usadas en embarcaciones como las que trajeron a los migrantes.

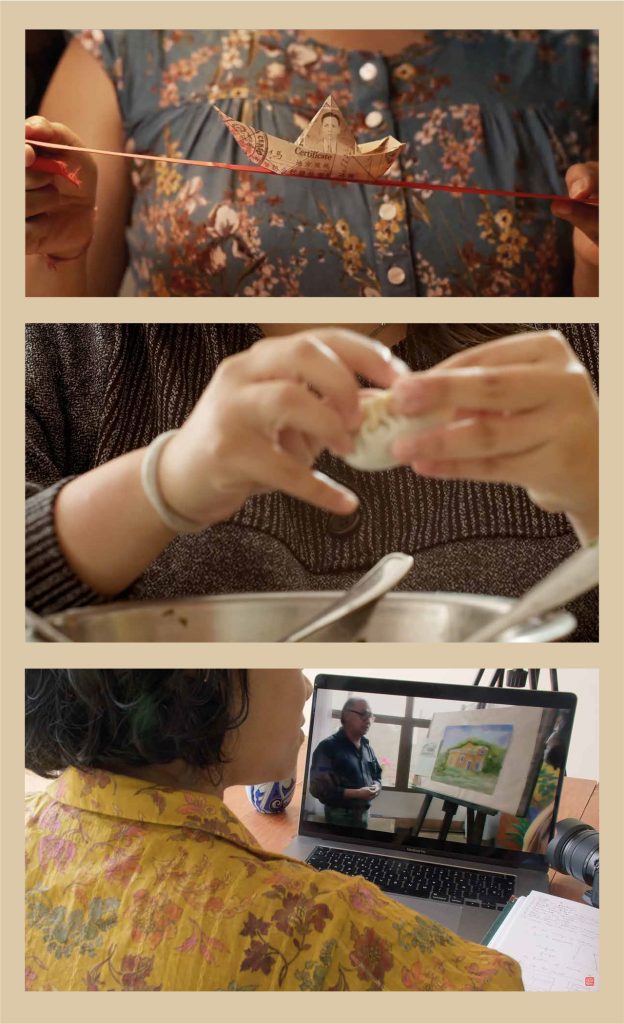

Desde el recojo de biografías y material de archivo de familias descendientes, Pata de León, proyecto escénico documental dirigido por Lucero Medina Hú y ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura 2020, reconstruye y transmite las historias individuales a través de videopoemas, testimonios y dramaturgia performativa. Así, en los ocho capítulos que conforman este proyecto, el espectador recorre un camino que va desde los primeros culíes hasta la actual identidad tusán acompañado por recetas preparadas en familia y diálogos entre generaciones. Un logro de esta serie es el gran cuidado visual que despierta la sensación de intimidad familiar y que permite al espectador —dada la virtualidad por la coyuntura del COVID-19— estar tanto dentro como fuera del diálogo.

"En este contexto, el arte, como herramienta de investigación y expresión, echa una mirada hacia este pasado reconstruyendo y proyectando desde las sensibilidades."

Por otro lado, dos proyectos plásticos se pueden leer desde el binomio interior-exterior: por un lado, Esbozar pensamiento, de Sun Cok, y, por el otro, Mirando al mismo cielo,de Stephanie Cuyubamba Kong. Sun, artista con una gran destreza en la tinta china, utiliza técnicas tradicionales como Xie Yi y Bong Yi para trasladar de su memoria al papel los paisajes e iconografías que lo vinculan al pasado migratorio en el que su abuelo paterno, cuyo retrato también está pintado por él en tinta china, es el eje que da sentido y ordena la exposición. El camino inverso lo realiza Stephanie, quien va de lo exterior a lo interior figurándose como un fardo funerario. En esta exposición, una serie de retratos y altares reúnen su herencia migratoria y la identidad que ha formado a partir de ella permitiéndole reafirmar su sentido de pertenencia con todos aquellos lugares por donde han pasado sus ancestros. Ambas exposiciones se presentaron en la Casa Fugaz, Monumental Callao, en 2023 y 2024, respectivamente.

Estrenado en marzo en San Francisco, California —otro destino de la migración China—, A Bridge to Now trabaja la migración china al Perú desde lo escénico y lo multimedia. Este proyecto de Lenora Lee (EE. UU.) y Moyra Silva (Perú) recoge fotografías históricas y familiares que sirven de fondo para la danza y construye el relato de la migración a través de la investigación documental unida a las experiencias y la producción de otros descendientes, entre los que destacan la poeta Julia Wong Kcomt (1965-2024) y la investigadora Evelyn Hu-DeHart. Una escena de gran significancia por su vigencia temporal y su plasticidad es la dedicada al chifa, que abre con el diálogo español-chino entre un comensal peruano y una señora de chifa en el cual las palabras comunes resaltan en el esfuerzo mutuo por dejarse entender cada uno desde su idioma; con este diálogo de fondo, los bailarines van preparando el entorno para comer y dan paso a una coreografía que resalta el sentido oriental de la comida: el compartir.

La migración china al Perú representa, a través de sus descendientes, una parte fundamental del proceso de construcción de la nación peruana y de su identidad multicultural. Aunque muchos no pudieron hacer el viaje de regreso, aunque el lugar de origen no sea más el espacio del que salieron los ancestros, no se trata ya del traslado físico de un país al otro, se trata de mirar en ese pasado un punto de origen y reconocer una herencia; es moverse en el campo de lo sensible y lo simbólico porque, finalmente, todas las cosas retornan a sus raíces; a ese retorno le llamamos paz y es, cuando se logra ese estado de paz, que se ha cumplido el objetivo[3].

夫物芸芸,

各復歸其根。

歸根曰靜,

是謂復命

[1] Rodríguez, H. (2000). Herederos del Dragón: Historia de la comunidad China en el Perú. Fondo Editorial del Congreso del Perú, p. 119.

[2] Lausent-Herrera, I. (2006). Mujeres Olvidadas: esposas, concubinas e hijas de los inmigrantes chinos en el Perú republicano. En S. O'Phelan y M. Zegarra, Mujeres, familia y sociedad en la historia de América Latina, siglos XVIII-XXI (pp. 287-312). Instituto Francés de Estudios Andinos, p. 310.

[3] Laozi, DaoDeJing, poema XVI. Interpretación propia sobre la base de Chinese Text Project (ctext.org).

Diseñador, historiador del arte y fotógrafo. Coordinador del Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

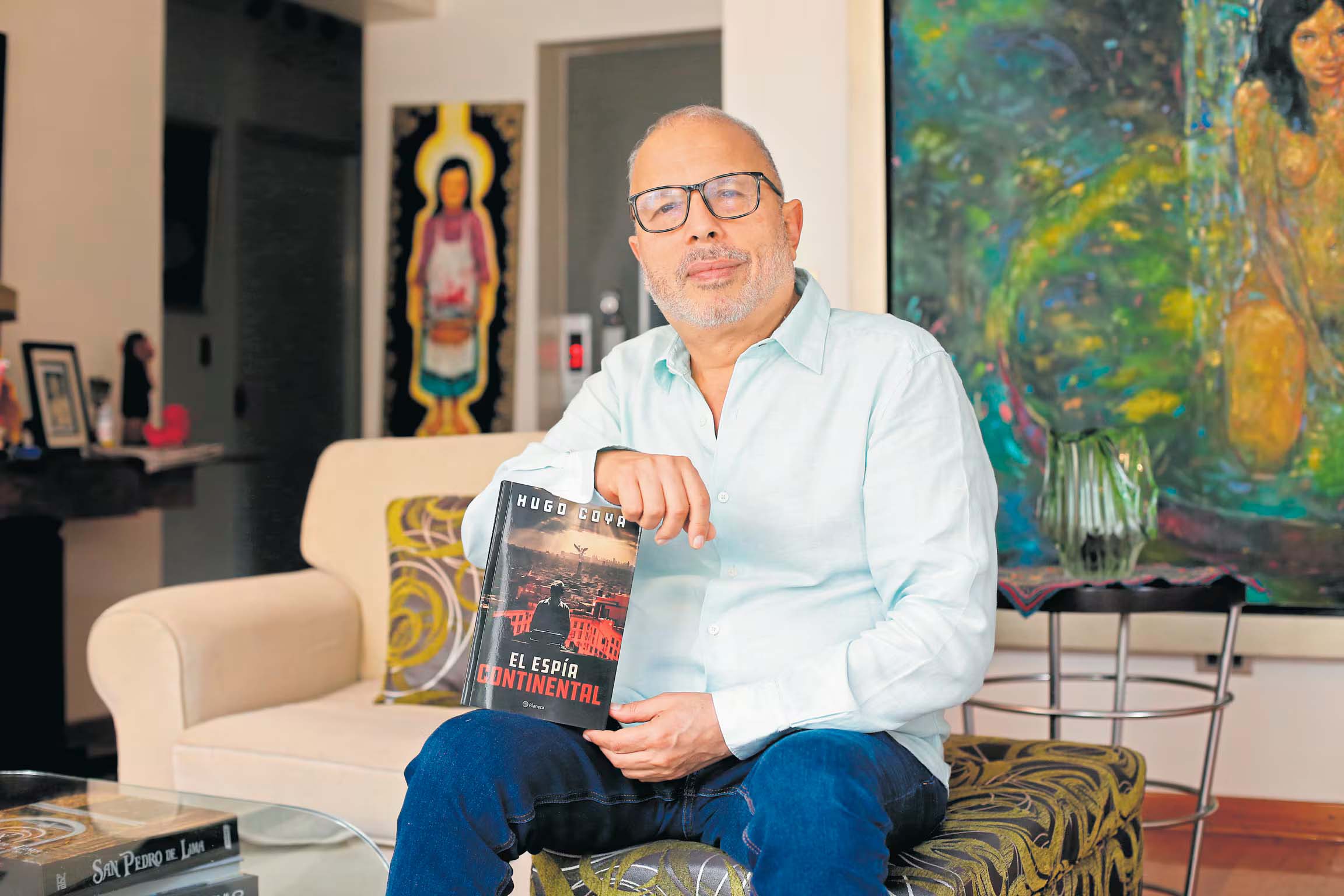

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú