Son casi las 4:30 de la tarde. La plaza está ocupada por «medias naranjas», unas estructuras cubiertas de tela blanca típicas de la zona durante la Semana Santa. A dos cuadras, la Revelación 5:40 está por comenzar. Las últimas precipitaciones de la temporada de lluvias nos han acompañado en esta minigira por Tarma. Hoy en Picoy no nos da descanso. El frío se cuela por el escenario mientras tratamos de que nada se moje. Se preparan vientos, teclado, cuerdas y percusión. Aldair Pomacaja conversa detalles finales con Huaroco, el eterno sonidista. La delantera ya está lista. Aldair pone la caña en la boquilla del saxofón que alguna vez perteneció a su padre, «El Emperador» Abel Pomacaja. Da la señal a los músicos. Comienza la saxocumbia.

Innegable es el lugar que ha ocupado la cumbia en la música popular peruana. Festiva, emocional y bailable, se ha convertido en el soundtrack de generaciones en los últimos sesenta años. Su relevancia ha inspirado una amplia investigación, reflejada en publicaciones recientes, como Historia de la cumbia peruana: de la música tropical a la chicha[1] y Música tropical en el Perú y Cumbias Peruanas: Aportes para su historia[2]. Estas obras destacan la naturaleza adaptable de la cumbia, que se transforma en cada localidad, región y espacio, fusionándose con los gustos y tradiciones locales. Como resultado, han surgido múltiples variantes en el territorio nacional, incluyendo la cumbia norteña, la amazónica, la sanjuanera, la costeña, la sureña y la música tropical andina, cada una con su propio circuito y audiencia definida. En ese sentido, la saxocumbia huarochirana, con una rica historia y un promisorio presente, es de las escenas más interesantes a seguir.

La saxocumbia huarochirana tiene sus raíces en dos formaciones musicales principales: la orquesta típica del Mantaro y la banda show. La provincia de Huarochirí, ubicada al este de Lima y conectada a la capital principalmente por la Carretera Central y el ferrocarril, abarca tres cuencas hidrográficas: Santa Eulalia al norte, Rímac al centro y Lurín al sur[3]. Durante las décadas de 1940 y 1950, numerosos poblados crecieron a lo largo de la cuenca del Rímac, impulsados por asentamientos mineros como Casapalca, San José de Parác y Tamboraque.

El ferrocarril central, y posteriormente la Carretera Central, que sigue el curso del río Rímac, se convirtieron en infraestructuras clave para el intercambio comercial entre Lima y el valle del Mantaro. Este dinamismo fomentó el desarrollo de los poblados cercanos y atrajo una significativa migración desde Junín, cuya influencia cultural aún se refleja en las celebraciones de Huarochirí, donde las orquestas típicas del centro, integradas por saxofones, arpa y violín, con las maderas como principales instrumentos melódicos, interpretan huaynos, mulizas y santiagos.

Por otro lado, en el anexo de Sunicancha, distrito de San Damián, destacan las «bandas show» de Huarochirí. Estas agrupaciones, conformadas por trompetas, trombones, tubas, saxos, bajos, bombo, platillos y percusión tropical, se caracterizan por su gran repertorio y movilidad para acompañar festividades patronales y eventos familiares. En ocasiones especiales, las bandas show incorporan elaboradas coreografías y cantos, destacando por su versatilidad y actuaciones acrobáticas e ingeniosas.

Con el auge de la música tropical en los años sesenta, tanto las orquestas típicas como las bandas show comenzaron a incorporar ritmos tropicales en sus repertorios. Un ejemplo emblemático es «La Chichera» (1964), una fusión de huayno y cumbia que, interpretada con saxofones y clarinetes y grabada por la orquesta típica Los Demonios del Mantaro, liderada por Carlos Baquerizo, logró un gran éxito. En los años setenta, Los Ases de Huarochirí, impulsados por el huancaíno Heriberto Álvarez, grabaron varios LP junto a la Banda Show Sinfónica Sunicancha, adaptando clásicos huaynos huarochiranos al estilo tropical. Entre sus éxitos destaca «El Pescadito»(Sabrosito, 1973), una cumbia que consolidó el protagonismo del saxofón.

"Esta migración y el dinamismo del mercado crearon un espacio propicio para la innovación musical, pero faltaba un ingrediente clave: la influencia de la música popular ecuatoriana."

La saxocumbia emergió en los ochenta, en un período marcado por la proliferación de sellos discográficos y un mercado musical. Este auge coincidió con la continua migración de habitantes de Huarochirí hacia distritos de Lima Este y Lima Sur, lo que generó una demanda creciente de música que resonara con las experiencias y sensibilidades de esta población migrante. Esta migración y el dinamismo del mercado crearon un espacio propicio para la innovación musical, pero faltaba un ingrediente clave: la influencia de la música popular ecuatoriana.

La música ecuatoriana, incluyendo géneros como sanjuanitos, pasillos, boleros y albazos, había sido adaptada previamente a ritmos tropicales, siguiendo un camino similar al de la cumbia y el huayno peruano. Esta adaptación encontró una gran aceptación, especialmente en regiones andinas y de la montaña norteña, como Cajamarca, Amazonas y San Martín, donde instrumentos como guitarras y acordeones se encargaban de llevar el peso melódico. La sensibilidad de estos temas, con un fuerte componente romántico y nostálgico, parecía conectar fácilmente con las audiencias de estas áreas.

Un actor central en el nacimiento de la saxocumbia fue el sello discográfico PEGOPA, fundado por el huarochirano Pedro Macavilca Cuéllar. Este sello impulsó la grabación de la música ecuatoriana adaptada, pero con un distintivo engranaje instrumental propio de las agrupaciones de Huarochirí: saxofones y trompetas. Esta combinación marcó una diferencia significativa, ya que incorporaba los vientos característicos de las orquestas típicas de la región, alineándose con la tradición musical local y abrazando influencias ecuatorianas.

De esta manera, surgieron grabaciones hito, lanzadas en 1984 por PEGOPA, como las de Los Canarios de San Pedro de Huancayre, liderados por Hernán Paucar, y La Nueva Estrella de Huarochirí, dirigida por Hugo Pacheco Llata, en 1986. Estas formaciones adoptaron un formato más compacto, con entre diez y doce músicos, e incorporaron instrumentos modernos como sintetizadores, guitarras y bajos eléctricos, lo que les permitió ofrecer un sonido contemporáneo. Esta innovación tecnológica y estilística fue crucial para posicionar la saxocumbia como un género competitivo en el mercado musical de la época.

El sonido de la saxocumbia se caracteriza por los diálogos entre saxofones y trompetas sobre una base rítmica de música tropical que emula el estilo ecuatoriano. Canciones como «Aguas Verdes» y «Virgencita de la Asunción», ambas de La Nueva Estrella de Huarochirí, son ejemplos claros de esta fusión. Estas piezas también destacan por sus «guapeos», que incluyen agudas exclamaciones (¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!), fácilmente reconocibles para quienes han viajado en transporte público por la Carretera Central. Estos elementos vocales añaden un carácter festivo y participativo, reforzando la conexión con el público local.

La escena fue creciendo. En 1992, Revelación 5:40 es fundada por Abel «Chucho» Pomacaja Durán, un saxofonista de Sunicancha que había tenido un paso por varias bandas show huarochiranas, pero que sabía que la saxocumbia era el futuro. La marca de la saxocumbia, como le llaman con cariño, logró expandir la escena hacia el valle del Mantaro, Cerro de Pasco, Tarma y la Selva Central gracias a su exitoso «Putucun Putucun»con PEGOPA, y posteriormente «Camarón Camarón», con SFA, que los consolidó como la orquesta representativa del género.

Las agrupaciones de saxocumbia no solo se distinguían por su sonido, sino también por su presentación escénica. Vestidos con trajes brillantes, al estilo de los grupos de música andina tropical, estas orquestas actuaban en locales populares de Lima, como Así es mi tierra, Playa Asunción y Peña Perla de Los Andes. La elección de estos espacios no fue casual: se encontraban en el distrito de San Luis, conocido por su cercanía a terminales terrestres, era un punto de encuentro para migrantes y una zona de alta circulación cultural, ideal para la difusión de este nuevo género. Esta ubicación estratégica facilitó que la saxocumbia llegara a un público amplio, incluyendo a quienes viajaban frecuentemente por la Carretera Central.

Lamentablemente, Abel «Chucho» Pomacaja falleció en 2021; sin embargo, su legado sigue vivo en la actualidad a través de su hijo, Aldair Pomacaja Carvo. En ese camino, orquestas como Los Hermanos Saavedra, de Pedro Saavedra (no confundir con la Armónica Saavedra, de Panchito Saavedra), Los Diablos de la Saxocumbia, de Jhon Bernable, Los Poéticos Soneritos, de Oswaldo Tello, y Los Temerarios de Huarochirí, de Paquito Tineo, junto a la histórica Nueva Estrella, mantienen la escena de la saxocumbia vigente, asegurando que siga resonando en el Perú y donde quiera que haya un huarochirano.

"Las agrupaciones de saxocumbia no solo se distinguían por su sonido, sino también por su presentación escénica. Vestidos con trajes brillantes, al estilo de los grupos de música andina tropical, estas orquestas actuaban en locales populares de Lima."

[1] Cosamalón, J. (2022). Historia de la cumbia peruana: de la música tropical a la chicha. Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

[2] Cerrón, M. (2024). Música tropical en el Perú y Cumbias Peruanas: Aportes para su historia. Ediciones Taki Onqoy.

[3] Ráez, M. (2005). Dioses de las Quebradas. Fiestas y rituales en la sierra de Lima. Centro de Etnomusicología Andina, Instituto Riva-Agüero PUCP.

Divulgador musical y maestrando en Antropología. Director del medio digital La Cadencia.

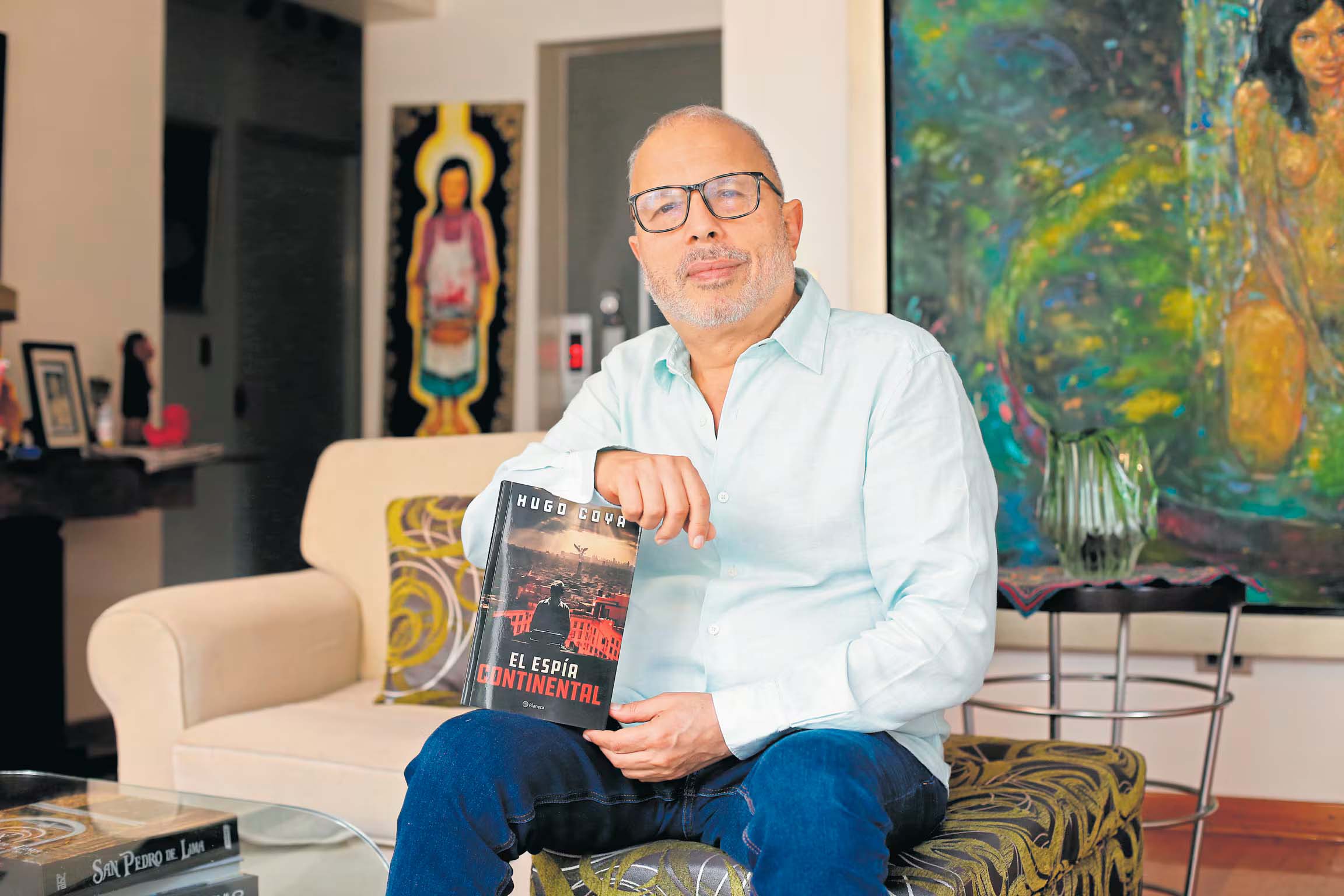

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú