La representación del pasado ha tenido múltiples formatos de transmisión hacia las generaciones venideras como la oralidad, la textualidad, los lugares, los objetos y los cuerpos. La capacidad creativa de las personas ante escenarios de vulneración sistemática de los derechos humanos ha transformado el arte en una plataforma de expresión, denuncia y reflexión, desempeñando un rol pedagógico y perennizando la memoria.

Las reflexiones en torno al conflicto armado interno (CAI) han trascendido el papel, como soporte perennizador, para situarse en paredes y objetos transformados. Si bien ante las 69 280 víctimas fatales reportadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y más de 22 295 peruanos y peruanas desaparecidos que nos faltan[1], la manera de plasmar la experiencia del sufrimiento, del duelo, y de la pervivencia en el presente tomó el camino del arte como un recurso político: el cuestionar las desigualdades históricas y denunciar la deshumanización de la guerra. En el campo ayacuchano, posterior a la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación[2], la Asociación de Familiares Detenidos, Secuestrados, Torturados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) hizo de la pared del local institucional un medio pedagógico de retratar sus memorias con respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, la lucha por la justicia, la verdad y la reparación. Los murales de la memoria de la ANFASEP han jugado un rol importante al visibilizar las memorias de miles de ayacuchanos en el paisaje urbano. Posteriormente, los murales de la memoria se extendieron debido a su propuesta de representación de escenarios límites en el conflicto armado interno, a la exigencia del derecho a la verdad, a la dignificación de la víctima y, principalmente, al rol pedagógico como un mecanismo de no repetición. Entre ellos, en los murales de Putis se aborda la masacre de ciento un personas, el estadio de Huanta representa las detenciones arbitrarias por las fuerzas militares, la avenida 26 de enero rememora la muerte de los ocho periodistas en las alturas de Uchuraccay, y la casa de la memoria Yuyanapaq (para recordar) en Huanta cumple un rol similar.

Los murales de la memoria fueron iniciativas conjuntas entre las organizaciones de afectados, los gobiernos locales y los organismos no gubernamentales de derechos humanos de la región de Ayacucho en la búsqueda por promover una política de memoria basada en el reconocimiento de las múltiples afectaciones del CAI frente a un escenario de negacionismo y preeminencia de la memoria hegemónica. En su contenido, los murales enfatizaban el rol de las organizaciones de afectados para alcanzar el derecho a la verdad, la agencia de las mujeres y la importancia del retorno del desaparecido. En ese sentido, el discurso visual trascendía de la transmisión del dolor para situarse en memorias que interrogan el pasado e instan a la reflexión de la comunidad ayacuchana en torno a las personas ausentes y los ciclos de duelo pospuesto. En palabras de Jelin, las fechas infelices se constituían en oportunidades de conmemoración y reflexión con la potencialidad de transformar las marcas y lugares de la violencia en espacios rituales de sanación[3]. Es decir, los murales se convierten en lugares de memoria porque condensan elementos rituales y conmemorativos anclados a resignificar el pasado en el presente[4]. Además, el reconocimiento de la cuestión étnica en la representación visual es fundamental para visibilizar los impactos diferenciados de la violencia, puesto que la guerra estuvo guiada por criterios racistas. De acuerdo a la CVR, el 79 % del total de las víctimas vivía en zonas rurales, 75 % tenía una lengua materna distinta al español, 68 % era analfabeta, 56 % se ocupaba en actividades agropecuarias y el 85 % de las víctimas pertenecía a las regiones más pobres (Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín). En otras palabras, el peso étnico-rural-analfabeto-pobre conforma el grueso de las víctimas. Por ende, los murales apuntan a la reivindicación de la condición étnica como una resistencia al borramiento histórico de la diversidad cultural mediante políticas de mestizaje.

"El discurso visual trascendía de la transmisión del dolor para situarse en memorias que interrogan el pasado e instan a la reflexión de la comunidad ayacuchana en torno a las personas ausentes y los ciclos de duelo pospuesto."

Por otro lado, los esfuerzos por preservar la memoria han transformado los contenidos de los artefactos culturales tales como la cerámica, el retablo, las tablas de Sarhua y los tejidos. Si bien los contenidos de los objetos culturales versaban sobre la religiosidad, las actividades agropecuarias, las festividades tradicionales como carnavales, Semana Santa, marcación de ganado y Navidad; frente al paso de la violencia, muchas personas utilizaron los productos culturales como un medio eficaz de denuncia de las atrocidades del CAI.

Por ejemplo, la cerámica ayacuchana mostró el dolor de las familias por la desaparición de personas, la transformación del campo, la presencia de seres malignos como jarqachas y pishtacos[5] e inclusive el sufrimiento de Cristo por las miles de muertes. En sus temáticas en cerámica resaltan las lágrimas, los rostros de terror, los militares ejerciendo violencia y las mujeres atravesando el duelo. En 2011, una cerámica exhibida en la ANFASEP, que retrata la violencia ejercida por las fuerzas armadas durante la detención arbitraria y la súplica de una madre para que no se lleven a su hijo, fue acusada de desprestigiar la imagen de las fuerzas armadas y cometer el delito de apología al terrorismo. Estos ataques a la memoria de las víctimas muestran la relación desigual de disputa sobre el pasado: las memorias hegemónicas ejercen el poder de representar el pasado desde su posición, marginando las memorias subalternas con una pretensión de verdad que revictimiza a miles de personas[6]. A pesar de ello, ANFASEP hace uso del arte a través de piezas artísticas hechas de manera colectiva que reflejan una memoria viva y con voz propia logrando perennizar la memoria de las víctimas.

"ANFASEP hace uso del arte a través de piezas artísticas hechas de manera colectiva que reflejan una memoria viva y con voz propia logrando perennizar la memoria de las víctimas."

En esa misma línea, los cajones religiosos fueron transformados en retablos ayacuchanos por Joaquín López Antay, quien representó los problemas sociales de la migración y las cárceles a mediados del siglo XIX[L4] . El impacto de la guerra fue tematizado por los artistas al transformar su arte expresivo en retablos que mostraban la presencia de los actores armados y su ejercicio de violencia, pero también entendieron los retablos como representaciones de la memoria social, ya que impregnaron sus vivencias personales y comunales[7]. Asimismo, los retablos fueron utilizados como herramientas para la reconstrucción histórica de memorias, como en «retablo de la memoria» de ANFASEP, en el que temporalizan su memoria en perspectiva histórica y retratan sus anhelos de una sociedad justa. Otra expresión popular son las tablas de Sarhua, que consisten en pinturas sobre trozos de madera de maguey que representan las actividades tradicionales y son usadas en rituales importantes como matrimonios y construcción de casas. Una de las muestras que aborda el impacto de la guerra en la comunidad de Sarhua es la muestra Piraq kawsa (quién es el causante)[8], donde los artistas populares representaron un discurso visual de sus memorias a fin de generar una cohesión comunal en el marco de la reconstrucción colectiva[9]. La narración pictórica es un camino que posibilita hacer preguntas a la memoria representada con el fin de mostrar la complejidad del escenario de la violencia.

También los textiles han sido instrumentos en los que se ancla la memoria, ya sea a través del bordado de los nombres y años de las personas desaparecidas, como la chalina de la memoria, una iniciativa artística para visibilizar el duelo pospuesto de los familiares de personas desaparecidas[10]. Asimismo, la arpillería narra los testimonios a través de hilos que forman bordados vinculados a la experiencia de vida durante la guerra, como el desplazamiento a causa de la violencia y la fundación de una nueva comunidad en Lima, tal es el caso de la Asociación Mamaquilla (madre luna) en Huaycán[11]. Estas iniciativas artísticas dan cuenta de los repertorios diversos en la producción de la memoria, su conservación y la transmisión a la sociedad nacional. Los testimonios visuales toman mayor fuerza de la mano del trabajo artístico de recuperación de las memorias locales y colectivas.

[1] Según las estimaciones del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) para el 2024.

[2] Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2003). Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IX tomos). CVR.

[3] Jelin, E. (2002). Las conmemoraciones: las disputas en fechas «in-felices». Siglo XXI.

[4] Nora, P. (1992). Les lieux de mémoire. Ediciones Trilce.

[5] Según la cosmovisión andina, la jarqacha es un ser que vive en los lugares desolados, producto del incesto y transgresión de los valores andinos, mientras que los pishtacos son asociados a seres con capacidad de extraer el cebo de las personas cuyas características son de una persona blanca. Morote, E. (2023). El degollador y otros personajes fabulosos del Perú. Lluvia Editores.

[6] Sastre, C. (2016). Así fue cómo pasó. Nadie nos ha contado. Análisis de artefactos visuales del museo «Para que no se repita» de ANFASEP de la ciudad de Ayacucho. Memoria y Sociedad, 20(40), 26-42. https://shorturl.at/3z6Mc

[7] Ulfe, M. (2011). Cajones de la memoria. La historia reciente del Perú a través de los retablos andinos. Pontificia Universidad Católica del Perú.

[8] Iniciativa realizada por la Asociación de Artistas Populares de Sarhua (ADAPS).

[9] González, O. (2015). Testimonio y secretos de un pasado traumático: los «tiempos del peligro» en el arte visual de Sarhua. Anthropologica, 33(34), 89-118. https://shorturl.at/pE110

[10] González, O. (2015). Visualización de una política de duelo excluyente: Iniciativas artísticas por los desaparecidos en Perú. En P. del Pino y L. Huber (comp.), Políticas en justicia transicional: Miradas comparativas sobre el legado de la CVR (pp. 199-229). Instituto de Estudios Peruanos.

[11] Bernedo, K. (2011). Mamaquilla los hilos (des)bordados de la guerra: arpilleras para la memoria [tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú].

Antropólogo social proveniente de una comunidad indígena quechua de K'anchi, Cusco. Coordinador de proyectos en el Centro Loyola Ayacucho.

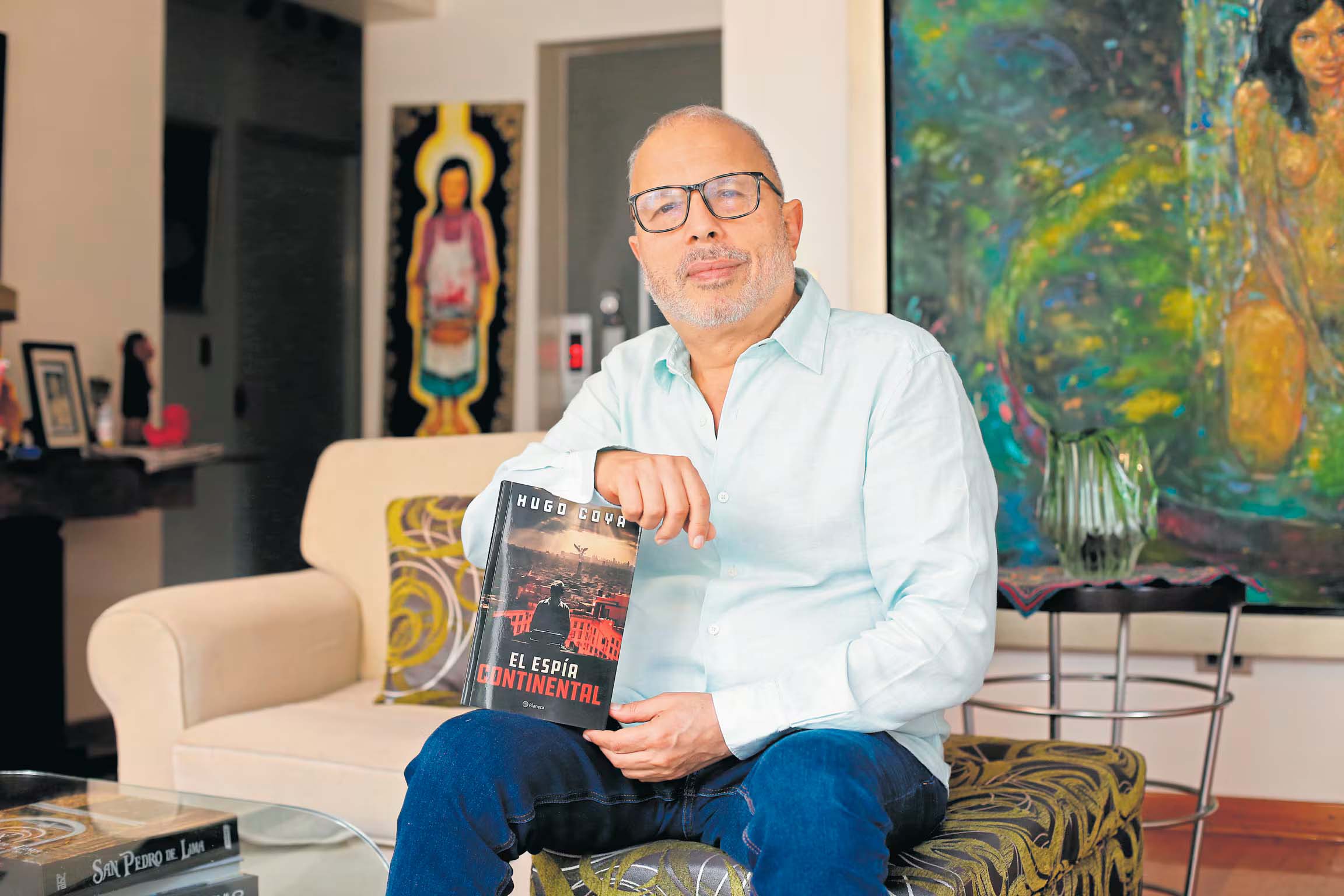

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú