Desde Washington, donde actualmente ejerce funciones diplomáticas en la Embajada de Perú, Alejandro Neyra no pierde de vista lo que ocurre en el país, en especial en el siempre complejo y agitado sector cultural. Escritor, diplomático, exdirector de la Biblioteca Nacional y dos veces ministro de Cultura —en los años 2018 y 2020—, su trayectoria lo ha llevado a recorrer el aparato público desde adentro, pero también a reconocer los límites, desafíos y oportunidades que enfrenta el desarrollo cultural en el Perú.

En esta conversación, Neyra reflexiona sobre el impacto de las políticas públicas, el rol del sector privado, la censura, el arte autogestionado y el porvenir de las industrias culturales, con la mirada crítica y sensible de quien ha hecho de la cultura no solo una responsabilidad institucional, sino también una causa personal y creativa.

¿Qué políticas existen actualmente para la promoción cultural en el Perú y cómo han evolucionado en los últimos años?

La Política Nacional de Cultura, aprobada en 2020, es el principal marco de referencia para el desarrollo cultural en el Perú. Fue un proceso iniciado en 2017 por Salvador del Solar y que me tocó culminar cuando volví al Ministerio en 2020. Esta política, con proyección al 2030, establece metas, estrategias e indicadores que permiten evaluar el avance del sector. Su premisa fundamental es garantizar que todos los peruanos puedan ejercer plenamente sus derechos culturales.

A partir de esa lógica, se abordan temas como el consumo cultural, el impulso a las industrias culturales —cine, audiovisual, literatura, artes plásticas, música, teatro— y el desarrollo de políticas específicas para los pueblos indígenas, con una línea que dejamos encaminada. Este marco guía el trabajo de cada área dentro del Ministerio, y ya se han presentado estudios que evalúan el progreso de su implementación, el último de ellos publicado el año pasado.

Si bien en los últimos años, se ha consolidado un marco como la Política Nacional de Cultura de 2020. Sin embargo, al mismo tiempo han surgido iniciativas legislativas —como el proyecto conocido como "Ley Tudela", que busca recortar los estímulos económicos al cine— que muchos consideran un retroceso. ¿Cómo se posicionan estas propuestas dentro de ese marco más amplio de políticas culturales?

La Política Nacional de Cultura de 2020, con horizonte al 2030, marca un rumbo claro desde el Ejecutivo, pero el marco legal lo definen también leyes específicas, como la de Patrimonio Cultural o la de industrias culturales. En ese contexto, he seguido con atención el debate sobre la Ley de Cine. Hay, en algunos sectores, una visión muy limitada de lo que significa la cultura y el cine en particular. Se cuestiona, por ejemplo, que se representen realidades duras del país, como si solo debiéramos mostrar paisajes turísticos o hacer comedias ligeras. Pero la cultura también tiene una función crítica y reflexiva.

Películas como La teta asustada, Días de Santiago o Wiñaypacha nos hablan de nuestra historia, traumas, diversidad y desafíos. Reducir el cine a una herramienta de promoción turística es desconocer su valor como expresión cultural. Es importante promover una industria cinematográfica sólida, con presencia en las regiones y no solo en Lima, y que refleje la diversidad del país. Más allá de incentivos puntuales, necesitamos fortalecer un ecosistema cultural que reconozca y respalde estas voces. Iniciativas que recortan apoyos al cine, en lugar de fortalecerlo, reflejan una comprensión muy restringida de lo que la cultura representa para el desarrollo del país.

"Es importante promover una industria cinematográfica sólida, con presencia en las regiones y no solo en Lima, y que refleje la diversidad del país. Más allá de incentivos puntuales, necesitamos fortalecer un ecosistema cultural que reconozca y respalde estas voces."

Esta ley aprobada el año pasado redujo en casi un 50 % los subsidios al cine regional, lo que tendría un impacto directo en la diversidad cultural. ¿Cómo interpreta usted esta medida, considerando que muchas de estas producciones promueven justamente la identidad y riqueza cultural del país?

El cine suele ser más visible y por eso más atacado: hay quienes critican ciertas películas por su contenido o por no ajustarse a una idea idealizada del país. Se dice que solo muestran dramas o que tienen una agenda política, pero esa visión es muy limitada. Lo cierto es que estas producciones abordan realidades complejas que también forman parte del Perú. El problema de fondo, sin embargo, es que seguimos mirando la cultura desde Lima, desde un centralismo muy marcado. Las regiones siguen sin contar con bibliotecas públicas, ferias del libro o espacios culturales equivalentes. Y los estímulos económicos, como los que se han recortado, ayudaban precisamente a descentralizar la producción y el consumo cultural.

La riqueza del Perú está en su diversidad, que no solo es geográfica, sino también lingüística y cultural. Promover el quechua, el aimara, o expresiones como el arte shipibo-konibo, la cumbia amazónica o los textiles de Cantagallo, implica también reconocer y valorar esas identidades desde sus propios territorios. A veces estas expresiones ganan visibilidad por moda o por interés comercial, pero lo importante es que se comprendan, se valoren y se integren realmente. Solo así nuestras industrias culturales podrán desarrollarse en las regiones y proyectarse al mundo desde su autenticidad.

Otro tema sensible en el desarrollo cultural del país es la censura. Casos recientes como la obra María Maricón o películas como La piel más temida han generado controversia. ¿Cómo se puede enfrentar este tipo de restricciones que afectan la libertad artística? ¿Existen mecanismos reales para garantizar la libertad de creación y expresión?

Sí, he visto comentarios recientes sobre propuestas que buscan negar estímulos a obras que “atenten contra la moral y las buenas costumbres”, una idea que suena a otra época. El problema es que ese tipo de formulaciones son demasiado vagas y quedan sujetas a interpretación. ¿Quién define qué es moral o qué son buenas costumbres? Esa ambigüedad puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias. Lo preocupante es que, en lugar de garantizar libertad, se limite. Y eso desconoce que los estímulos económicos culturales se otorgan mediante jurados independientes, muchas veces con presencia internacional, que valoran sobre todo la calidad artística, no las afinidades ideológicas o temáticas.

La finalidad de estos estímulos no es premiar una visión particular del arte, sino fortalecer una industria cultural que genera empleo y dinamiza el país. El cine, la música, el teatro… todo el sector cultural está profundamente conectado. Si queremos que haya más películas, más libros, más conciertos, el Estado debe invertir y generar condiciones para ese desarrollo. Y eso implica entender que el arte no siempre va a ser cómodo ni complaciente. Limitarlo por criterios morales subjetivos solo debilita la posibilidad de construir una industria sólida y diversa.

Persiste una visión limitada en sectores del poder, especialmente en el Congreso, que considera que la cultura solo es válida si genera una ganancia económica. ¿Cómo responder a esta lógica, cuando la cultura representa ya un valor social en sí misma?

Esa es justamente una de las grandes confusiones. Hay quienes piensan que, si la cultura no produce dinero, no sirve. No comprenden que su valor principal está en que nos une en nuestra diversidad, en que representa lo que somos como país. Además, se ignora que quienes trabajan en cultura suelen estar mal remunerados y muchas veces deben tener otro empleo para subsistir. Se asume que lo hacen por vocación y sin esperar nada a cambio, como si vivieran del aire. Pero el trabajo cultural también implica formación, inversión personal y profesionalismo que merece reconocimiento.

Lo paradójico es que el Perú tiene una riqueza cultural inmensa que nos distingue en el mundo, incluso entre quienes conocen poco. Esa carga simbólica nos representa internacionalmente y deberíamos aprovecharla más. Pero si no entendemos que el valor de la cultura no es solo económico, sino también social e identitario, difícilmente vamos a poder desarrollarla o proyectarla hacia dentro y hacia fuera del país.

"Si no entendemos que el valor de la cultura no es solo económico, sino también social e identitario, difícilmente vamos a poder desarrollarla o proyectarla hacia dentro y hacia fuera del país."

Hoy en día, si alguien quiere hacer un cortometraje, grabar música o publicar un libro, ¿qué incentivos o apoyos existen? DAFO es el más conocido en el ámbito cinematográfico, pero ¿qué otras facilidades hay actualmente para quienes quieren emprender proyectos culturales en el Perú?

Desde el Estado, DAFO es el principal mecanismo de apoyo para el cine, con estímulos que abarcan desde el desarrollo de guiones hasta la postproducción. Sin embargo, hacer cine en Perú sigue siendo un proceso complejo, que requiere mucho tiempo, recursos y, muchas veces, apoyo internacional. Hay coproducciones con fondos suizos, argentinos, colombianos o europeos que ayudan a concretar los proyectos. Incluso para presentar películas en festivales, a veces se requiere apoyo logístico mínimo —como cubrir un pasaje o brindar un espacio en embajadas— que suele gestionarse con dificultad. Esto refleja una industria que necesita inversión constante, no solo en cine, sino también en música, artes escénicas o visuales.

En otros sectores, como el libro, la situación es igual o más complicada. Publicar en el Perú requiere esfuerzo personal e inversión, incluso para autores con trayectoria. Aunque espacios como la Feria del Libro de Lima han crecido y atraen cada vez más público, la promoción cultural sigue muy concentrada en la capital. Por eso es clave salir del círculo cerrado del sector y comunicar con claridad el valor real de la cultura. Las industrias culturales y creativas generan empleo, contenidos y oportunidades. Hay gente creando desde el arte visual hasta el contenido digital, y muchos viven de ello. Además, parte del trabajo del sector es conectar con privados, con empresas o personas interesadas —como coleccionistas o gestores— y, sobre todo, tender puentes con los tomadores de decisiones, como los congresistas, para que entiendan cómo funciona realmente este ecosistema cultural.

Pese a las trabas y limitaciones, hay un evidente interés de la ciudadanía por crear y consumir cultura. Prueba de ello es el auge del arte autogestionado: ferias, editoriales, disqueras y colectivos independientes que surgen como respuesta a la falta de alternativas. ¿Cómo interpreta este fenómeno en un país con tantas brechas culturales?

En 2022 se presentaron las primeras estadísticas de consumo cultural en el Perú y, aunque los resultados eran bastante desalentadores —especialmente en lectura o acceso a bibliotecas—, también mostraban una señal de esperanza: los sectores más jóvenes están cada vez más interesados en el consumo cultural. Si ampliamos la mirada hacia las industrias creativas, como los videojuegos, vemos que hay nuevas formas de expresión y consumo que muchas veces no se reconocen como cultura, aunque lo son, igual que en su momento pasó con el cine, la televisión o incluso el libro.

El problema sigue siendo el centralismo. Lima concentra casi todo, mientras muchas regiones tienen un acceso cultural cercano a cero: no hay cines, teatros, ni espacios formales de cultura. Pero eso no significa que no haya vida cultural. Las festividades, las orquestas populares, las celebraciones religiosas o políticas —como la Semana Santa en Ayacucho o las fiestas patronales— son expresiones culturales potentes, que movilizan a miles y generan incluso economías locales. Si ampliamos nuestra mirada y reconocemos estas formas diversas de hacer y vivir la cultura, veremos que sí hay un alto nivel de producción y consumo, solo que muchas veces no se visibiliza desde la mirada oficial o desde Lima.

Hemos hablado mucho del rol del Estado en la promoción cultural, pero ¿qué papel debería tener el sector privado? ¿Cuál sería su contribución ideal en el desarrollo del arte y la cultura en el Perú?

Sí hay empresas privadas que ya vienen invirtiendo en cultura de manera significativa. El BBVA, por ejemplo, ha trabajado en programas de lectura junto a la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. También hay casos como Jean Mulder en fotografía, o fundaciones como Telefónica que mantienen espacios de exhibición y apoyan a artistas. El Museo Larco, completamente privado, es otro ejemplo de buena gestión cultural. Y en el norte, la Fundación Wiese ha sido clave en la preservación de huacas como la del Sol y la Luna. Incluso empresas como Yanacocha han apoyado ferias del libro. Hay además aportes internacionales, como los fondos culturales de la embajada de EE. UU., que, si bien no son privados, muestran cómo actores externos pueden impulsar el sector.

Dicho esto, es importante recordar que el Estado sí tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos culturales; el privado, no. Pero desde el sector público debemos tender puentes con las empresas y demostrarles el valor de involucrarse en proyectos culturales.

¿Qué podemos hacer nosotros —los que producimos, consumimos o promovemos cultura— para mejorar la situación del panorama cultural en el país?

Lo principal es seguir consumiendo y promoviendo cultura, sobre todo entre las nuevas generaciones. A veces uno cree que no puede hacer mucho, pero incluso formar públicos desde casa ya es una forma de aportar; en mi caso, con mis hijas, llevándolas al Gran Teatro Nacional a ver obras como Sisi y Lala, que despertaban su interés por la ópera, la música, el ballet o el circo. Crear públicos es una tarea fundamental, no solo desde la educación formal, sino también desde nuestras prácticas cotidianas. También es clave dialogar con quienes tienen una visión limitada de la cultura y mostrarles todo lo que hay detrás: valores, identidad, comunidad. Porque la cultura no es solo teatro, libros o conciertos; también es lo que comemos, lo que celebramos, lo que heredamos. Si fuéramos más conscientes de que en un plato de comida está la expresión de nuestra diversidad, lo entenderíamos también para la música, la literatura y todas nuestras tradiciones.

¿Cómo ve el panorama de las industrias culturales y del desarrollo cultural en el Perú en los próximos cinco o diez años, considerando la situación actual?

Creo que en los próximos años veremos una evolución marcada por los efectos que dejó la pandemia, que golpeó fuertemente el consumo cultural en todo el mundo. La asistencia a museos, por ejemplo, cayó mucho, pero también hay casos de recuperación interesante gracias a la adaptación digital y nuevas formas de atraer públicos. Las industrias culturales han tenido que transformarse aceleradamente, y ahí también entra la inteligencia artificial, que, aunque genera temores, está empezando a ser una herramienta útil. Si bien hay retos, creo que la tendencia es positiva: he visto desde fuera cómo el consumo cultural en el Perú, especialmente en música y en espacios como la Feria del Libro, va creciendo. El teatro quizá ha sido más golpeado, como en muchos otros países, porque es más difícil de producir, pero todo esto forma parte de procesos más largos que requieren tiempo y adaptación.

Vivimos, eso sí, en un contexto de crisis permanente, multidimensional, de cambios rápidos y radicales que incluso afectan la forma en que pensamos. En medio de esa incertidumbre, el arte y la cultura siguen siendo espacios de resistencia y resiliencia. Creo que, a pesar de la polarización, las expresiones culturales pueden ayudarnos a comprender mejor lo que estamos viviendo y, sobre todo, a encontrarnos. Esa capacidad de adaptación del sector cultural, de mantenerse vigente y de seguir generando comunidad, me parece clave para lo que viene.

Editor de la Revista Intercambio. Periodista y comunicador audiovisual. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

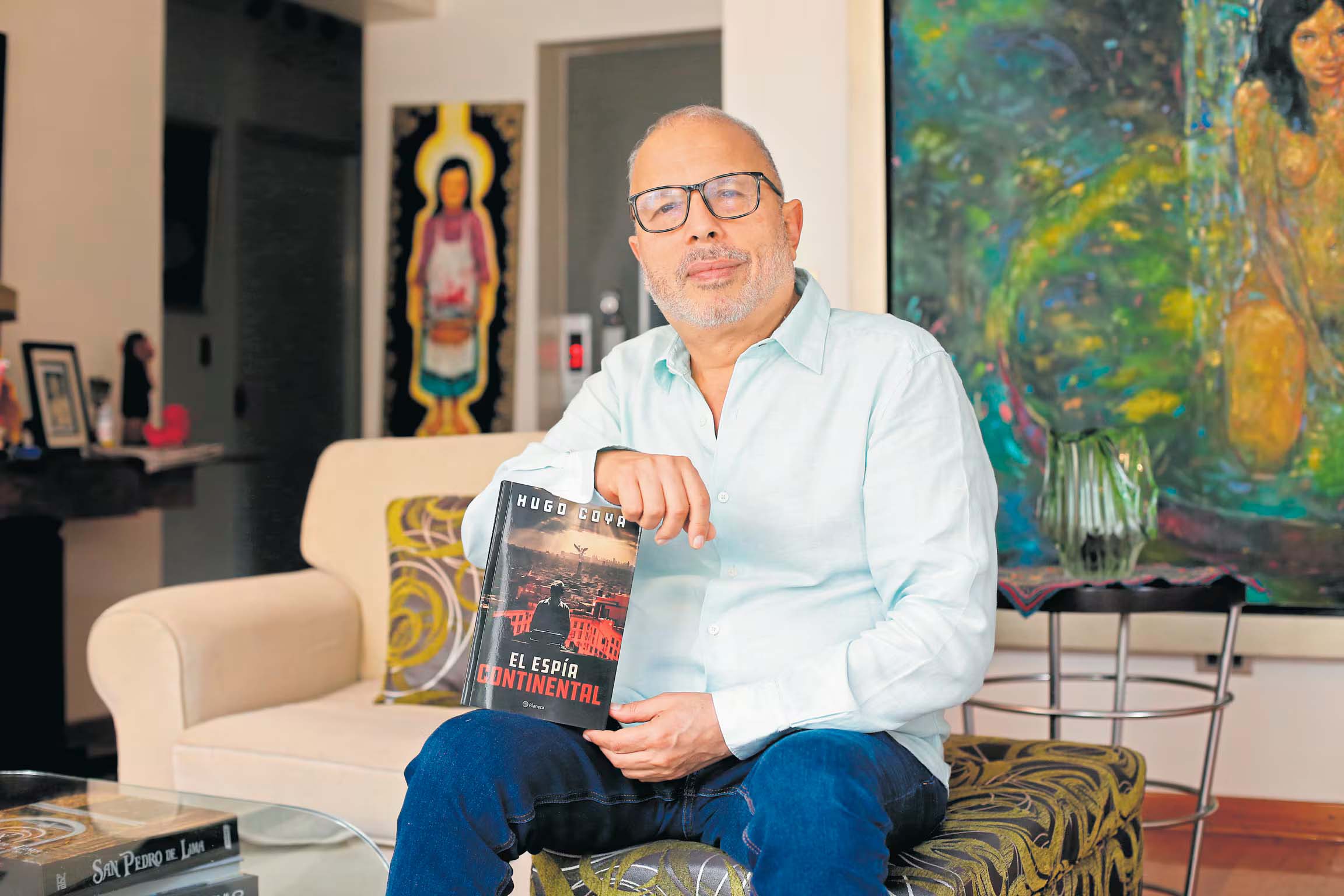

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú