En algún rincón sombrío de la capilla Scrovegni, hacia el año 1305, un pintor llamado Giotto hizo algo que cambiaría para siempre la experiencia de lo sagrado: pintó a la Virgen desmayándose bajo la cruz. No era una imagen solemne ni idealizada. No flotaba entre oros bizantinos. Era humana, trágicamente humana. Los ángeles lloraban. El dolor ya no era un símbolo: se volvía palpable. Por primera vez, el arte cristiano osaba mirar de frente el sufrimiento de Dios como si fuera el nuestro. Este gesto, aparentemente simple, rasgó el templo de la teología de aquel entonces. Una nueva sensibilidad comenzaba a emerger, una que ya no separaba Cielo y Tierra, sino que los entretejía con carne, lágrimas y… mucha humanidad. El arte ya no solo ilustraba la fe, sino que empezaba a transformarla.

A lo largo de los siglos, ese camino iniciado por Giotto no dejó de expandirse. Pintores, escultores, poetas y músicos comenzaron a intuir que lo divino no se revelaba solo en los dogmas, sino también en los pliegues del cuerpo, en la materia cotidiana, en las visiones interiores. Desde los rostros realistas de Caravaggio hasta la imaginación simbólica de El Bosco, el arte no se limitó a representar la fe, se convirtió en una forma de interrogarla. ¿Qué sucede si la santidad puede hurgarse en el polvo de la materia humana? ¿Y si el infierno no fuera un castigo futuro, sino un reflejo del presente?

Lejos de ser ya una mera ornamentación, el arte se vivió como un acto espiritual en sí mismo, a veces rozando tonalidades casi heréticas como si se tratara de hasta entonces ignorados pigmentos. Mientras la institución eclesial defendía la unidad doctrinal entre Oriente y Occidente, Miguel Ángel abría caminos laterales: visiones místicas en cuerpos no exentos de voluptuosidad, experiencias sensoriales que escapaban al control de los concilios.

Esa tensión nunca fue del todo explícita, pero siempre estuvo presente, como una corriente subterránea que empuja desde abajo, rozando los cimientos de la ortodoxia. Mientras la Iglesia deslindaba lo permitido y lo prohibido, el arte tanteaba zonas grises, intuiciones peligrosas, silencios elocuentes. La imagen podía sugerir lo que el dogma no osaba decir. Un Cristo desnudo, una Virgen llorando como madre y no como reina, un santo rodeado de sombras más que de luz… esas figuras decían más al corazón del creyente que mil sermones. Quizá esas imágenes hacían temblar a los teólogos, no porque fueran inverosímiles, sino por todo lo contrario: mucha verdad desnuda asusta. En cada pincelada audaz, en cada metáfora desbordada, el arte insinuaba que la experiencia espiritual es más vasta que cualquier catecismo, más ambigua, más encarnada, más humana.

"Mientras la Iglesia deslindaba lo permitido y lo prohibido, el arte tanteaba zonas grises, intuiciones peligrosas, silencios elocuentes. La imagen podía sugerir lo que el dogma no osaba decir."

Caravaggio no fue un místico, o al menos no lo fue de modo consciente (recordemos la imagen inolvidable con que Derek Jarman lo retrató en su interpretación fílmica de 1986). Sin embargo, nadie como él logró revelar la tensión entre la gracia y la miseria humana. Sus santos eran hombres comunes, sus vírgenes llevaban los pies sucios, y la luz —tan intensa como dirigida desde el abismo— caía sobre mendigos, prostitutas y asesinos. En La muerte de la Virgen, pintó a María como una mujer muerta de verdad: hinchada, pálida, sin rastro de gloria. El cuadro fue rechazado. Pero la pregunta quedó en el aire: ¿y si lo divino no está donde esperamos encontrarlo? ¿Y si Dios ya no viste de oro, sino de carne herida? Caravaggio rompió con la estética sacralizada de su tiempo, pero sin negar lo sagrado: lo trasladó al umbral de la vida real. Lo sagrado se desplazaba así al espacio de la incertidumbre constitutiva de la existencia humana, a su fragilidad, a su eventual impureza, a sus lados oscuros…

Si Caravaggio confrontó la belleza de lo sagrado con el rostro de la humanidad caída, dos siglos después, William Blake (1757-1827) se internó en los territorios de la mente y el alma, donde lo divino y lo demoníaco se entrelazan en una danza misteriosa. Además de pintor, fue un poeta con tintes proféticos que, lejos de seguir la ortodoxia, tejió una religiosidad completamente personal, una religión de la imaginación, propia de aquellos tiempos del romanticismo temprano.

Blake rechazó las instituciones y su visión del cristianismo como un sistema cerrado, rígido. En su lugar, propuso una visión mística, individualista y profundamente simbólica del cristianismo: en El anciano de los días Blake pintó su Dios, más cercano del teísmo que del cristianismo, como expresión de la libertad creativa del ser humano. A través de sus ilustraciones y escritos, Blake abrió una puerta al interior de la conciencia humana: un cristianismo interior que se desprendía de las convenciones externas, transgrediendo la potestad de la Iglesia sobre la gracia, al colocarla en la libertad de la visión personal y mística.

Si en el pasado el arte desafió las convenciones visuales y espirituales de las religiones, la cultura global y tecnológica de nuestro tiempo, que algunos denominan como el poscristianismo, ha vuelto casi una necesidad cuestionar lo intocable, lo «sagrado». La secularización ha liberado al arte de muchas de las restricciones que antaño imponía la Iglesia, y con ello ha surgido una nueva forma de arte que no solo toca lo religioso, sino que lo provoca, lo ironiza, lo remueve. Los artistas contemporáneos ya no buscan representar lo sagrado con veneración, sino desmantelar sus símbolos, diseccionar sus mitos y exponer su fragilidad frente a un mundo secularizado que se rehúsa a mantener el respeto a lo «intocable». ¿Qué sucede, entonces, cuando lo sacro se torna en un objeto más, es decir, un objeto de observación, analizado sin el «respeto» que antes invocaba en el creyente, al punto de ser incluso, ridiculizado?

"Este tipo de provocaciones no buscaba simplemente ofender, sino desmantelar los tabúes que rodean

las representaciones sagradas, invitando a una reflexión profunda sobre el poder de la imagen en la sociedad contemporánea."

Uno de los primeros en haber usado representaciones hasta entonces consideradas sacras fue el artista estadounidense Andrés Serrano, conocido por su controvertida fotografía Piss Christ (1987). En una composición que, a primera impresión, atrae por su opacidad y misterio, Serrano se lanzó a jugar con los símbolos del cristianismo en un espacio secularizado, haciendo una crítica a la sacralización de lo religioso y la institución de la Iglesia. Al sumergir una figura del crucificado en un recipiente de orina, no solo exponía así la fragilidad del símbolo, sino que también se atrevía a cuestionar el valor intrínseco de la imagen religiosa misma. Este tipo de provocaciones no buscaba simplemente ofender, sino desmantelar los tabúes que rodean las representaciones sagradas, invitando a una reflexión profunda sobre el poder de la imagen en la sociedad contemporánea.

Otro ejemplo relativamente reciente y polémico es el trabajo de los periodistas de Charlie Hebdo. A través de caricaturas provocadoras, los dibujantes no solo cuestionaron las representaciones religiosas del cristianismo, sino que jugaron con la figura del profeta Mahoma, llevando al límite el concepto de lo «sagrado». Las reacciones en el mundo musulmán, de ira y violencia, contrastaron con la postura secularista y crítica que predominaba en gran parte de Occidente: ¿hasta qué punto el respeto por las creencias religiosas sigue siendo válido en una sociedad que ya no las considera sagradas? Este tipo de arte no solo remueve el espacio sagrado, sino que plantea una pregunta aún más fundamental: ¿cuál es el papel del arte en la construcción o deconstrucción de las creencias religiosas en un mundo que ya no cree en lo absoluto?

El arte del siglo XXI, como un hijo de los tiempos de Caravaggio y Blake, se enfrenta al mismo dilema: ¿hasta dónde puede llegar la libertad artística en la deconstrucción de lo sagrado sin perder el sentido de lo profundo y trascendental?

La libertad artística en la deconstrucción de lo sagrado se enfrenta a un reto complejo: por un lado, el arte, en la posmodernidad, sobre todo, tiene la misión de romper tabúes, cuestionar lo establecido y empujar los límites de lo que entendemos como «verdad» o «realidad». Esta tradición no es, sin embargo, tan reciente —como señalé más arriba—, pues el arte siempre ha sido una herramienta de transgresión, un medio para confrontar lo inmutable, incluso las ideas que nos hacemos de lo divino. Pero, por otro lado, no olvidemos que el arte también ha sido una forma de explorar lo profundo, de interpelar la trascendencia, de llevar al espectador a un lugar donde las preguntas sobre el sentido de la vida, de la muerte y de lo sagrado se vuelvan inevitables —pienso en las irónicas representaciones de Fellini o en la casi abyecta transgresión de Passolini, sin olvidar el misticismo secular de Tarkovsky, por poner algunos ejemplos.

En este punto, el problema no es tanto la deconstrucción de lo sagrado, sino la forma en que esa deconstrucción puede dejar vacío o despojado de su poder transformador lo que originalmente buscaba apuntar hacia lo trascendental. Si el arte moderno, posmoderno y contemporáneo transgrede hasta el punto de disolver toda reverencia por lo sagrado, ¿corre el riesgo de perder su capacidad de inspirar, de elevar, de tocar esos aspectos profundos del ser humano que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos? ¿Y si, al intentar despojar de su halo divino a la religión y a sus símbolos, el arte acaba perdiendo la posibilidad de despertar la reflexión espiritual profunda que esos mismos símbolos eran capaces de generar?

Es cierto que el arte necesita ser libre, y esa libertad incluye la posibilidad de ofrecer una crítica a las instituciones o interpretaciones religiosas, como lo hizo Charlie Hebdo o lo hizo Piss Christ de Serrano (o, en nuestro medio, las obras de Cristina Planas). Pero esta crítica, aunque válida y necesaria en el debate contemporáneo, también plantea una responsabilidad: ¿cómo preservar el respeto por lo trascendental mientras se cuestiona lo instituido? Quizás la respuesta no esté en encontrar un balance estático, sino en aceptar la tensión constante entre el cuestionamiento y la búsqueda, entre la libertad irreverente y el reconocimiento de lo sublime (a fin de cuentas, eso ocurría sin que la conciencia interviniera demasiado hasta antes de la era ilustrada). El arte que deconstruye lo sagrado puede seguir siendo profundamente espiritual si, al hacerlo, no solo destruye el símbolo eventualmente caduco, sino que invita al espectador a crear nuevos espacios de simbolización y de reflexión —a redefinir lo sagrado de manera personal, dinámica y renovada.

Por ejemplo, artistas como Marina Abramović, en su obra The Artist Is Present (2010), han utilizado elementos de la performance para tocar el misterio de la condición humana y su conexión con la trascendencia sin necesariamente recurrir a los símbolos tradicionales. Ella no buscó destruir el sentido espiritual del acto, sino más bien recrear una experiencia de presencia profunda a través del simple hecho de estar allí, frente a otro ser humano, en un acto de vulnerabilidad y comunión que recuerda la experiencia mística —recomiendo su presentación en la charla TED «An Art Made of Trust, Vulnerability and Connection», del 2015, en YouTube.

Este dilema sobre el arte y la espiritualidad sigue siendo tan relevante como siempre: el arte puede, y debe, cuestionar todo, pero al hacerlo, debe recordar que el espacio de la espiritualidad, incluso cuando se disuelven sus formatos religiosos, puede ser reconstruido en un lugar de intimidad, reflexión y trascendencia. Es en ese juego entre lo profano y lo divino donde el arte contemporáneo sigue teniendo una de sus mayores oportunidades para tocar lo profundo y trascendental, sin caer en la banalidad o en el vacío.

Docente y Vicerrector de Investigación en la Universidad Ruiz de Montoya. Oficial de Archivo y Patrimonio de la Provincia jesuita del Perú. Doctor en Teología por las Facultés Loyola Paris (Francia) y magíster en Historia.

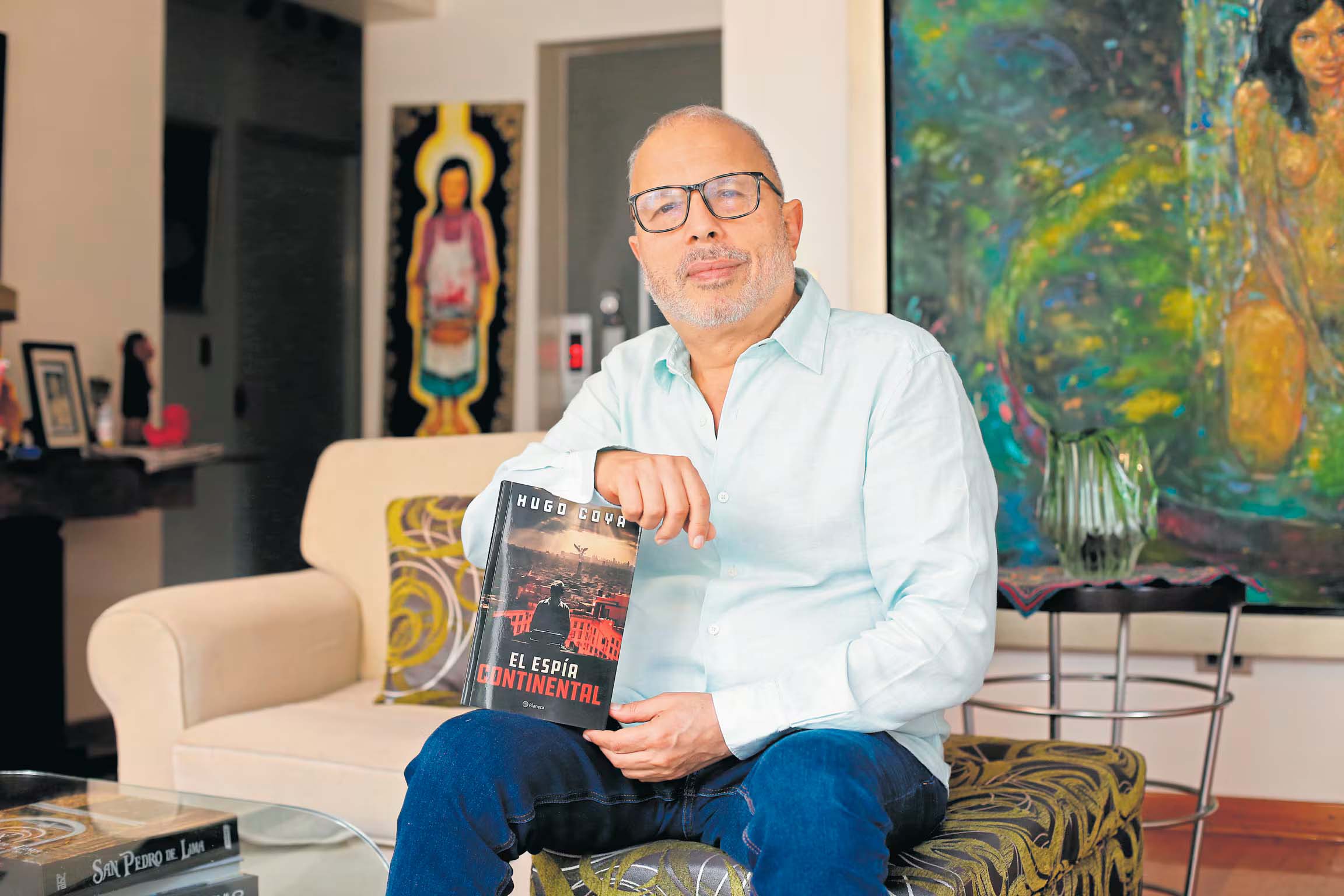

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú

Crear contra la corriente: Hugo Coya y los desafíos de hacer cultura en el Perú