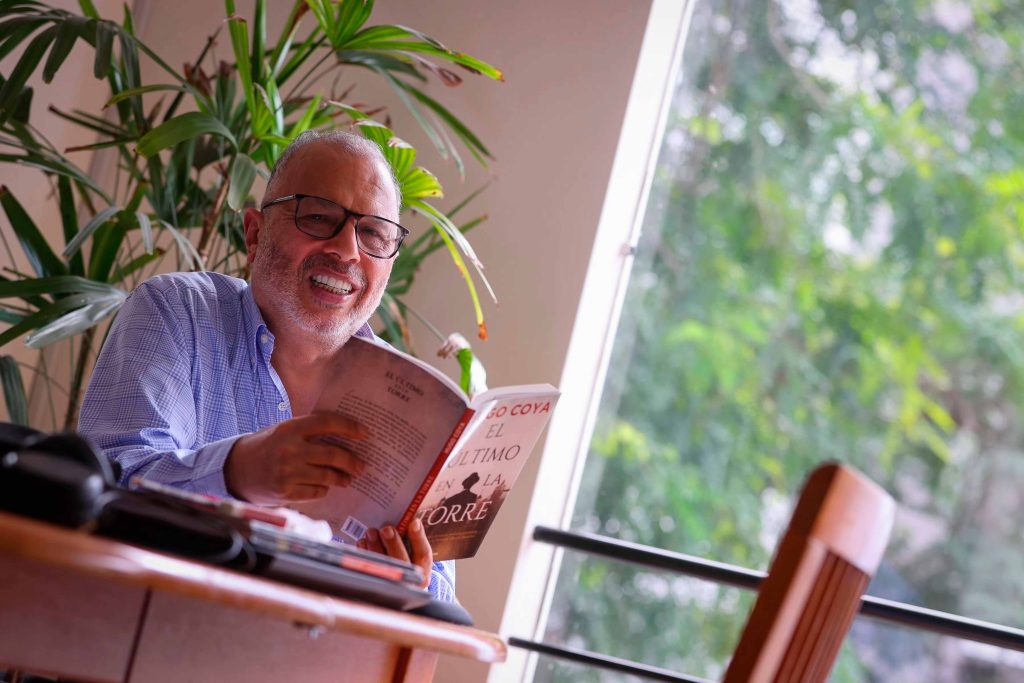

En un país donde la cultura sigue siendo vista —desde los más altos poderes— como adorno, amenaza o simple entretenimiento, conversar con Hugo Coya es asomarse a una voz que no ha dejado de crear, de cuestionar ni de narrar. Periodista, escritor y productor de televisión, Coya ha sido también director del IRTP y figura clave detrás de producciones como El Último Bastión, una de las pocas series históricas peruanas hechas desde el Estado con ambición artística y mirada crítica.

En esta entrevista para Intercambio, reflexiona sobre cómo se hace arte en el Perú hoy: entre el impulso creativo de nuevas generaciones y el abandono institucional; entre leyes regresivas y una juventud que no se resigna.

¿Cómo describiría el panorama actual del arte y la cultura en el Perú? Usted ha señalado anteriormente ciertas críticas hacia la gestión del Ministerio de Cultura, como el caso de la censura en el Gran Teatro Nacional. En ese contexto, ¿cómo evaluaría la situación del sector cultural hoy en día?

Yo creo que el arte y la cultura en el Perú atraviesan, al mismo tiempo, una de sus etapas más vibrantes y más desatendidas. Nunca antes habíamos visto tanta producción independiente, tanto impulso desde los márgenes, tantas voces jóvenes reclamando su espacio y su derecho a narrar el país desde distintas perspectivas: desde lo urbano, lo rural, desde la identidad afroperuana, indígena, migrante, disidente.

Lo paradójico es que esta riqueza cultural florece en un contexto de absoluta precariedad institucional. Aún se sigue confundiendo cultura con espectáculo. Se mide su valor por el número de likes en redes sociales o por la recaudación en taquilla. Y desde el Estado, muchas veces, se la reduce a un accesorio, o se la instrumentaliza con fines propagandísticos.

Existe, entonces, una desconexión profunda entre el aparato estatal y las verdaderas necesidades del sector cultural y artístico. El talento existe, la creatividad desborda, pero sin políticas públicas sostenidas y descentralizadas, ese potencial queda en gravísimo riesgo.

Como menciona, es verdad que hoy existe una efervescencia creativa, con una fuerte producción independiente que, muchas veces, surge como respuesta a la falta de oportunidades. ¿Diría que esta situación ha mejorado o empeorado en los últimos años? Algunos consideran que hubo avances, aunque la pandemia también habría generado retrocesos en el sector cultural.

Culpar exclusivamente a la pandemia por la situación actual es una salida fácil. A lo largo de la historia, el Perú ha atravesado otras crisis sin llegar a este nivel de precariedad y desinstitucionalización. El problema es más profundo. Un ejemplo claro es la nueva Ley de Cine, que representa un grave retroceso: exige que los productores consigan por su cuenta el 30 % del financiamiento, desconociendo las enormes desigualdades del sector.

Esa ley pone en el mismo nivel al cineasta peruano —muchas veces regional y sin respaldo— con el productor extranjero, que sí cuenta con incentivos, infraestructura y apoyo estatal. El resultado: muchas historias simplemente no se contarán, muchos proyectos quedarán frustrados. Y eso es grave, porque una sociedad que no cuenta sus historias es una sociedad condenada a la amnesia.

Además, se ignora una verdad elemental: sin impulso del Estado no hay industria audiovisual posible, especialmente en un país sin mercado interno, sin protección a la exhibición nacional y donde el cine peruano muchas veces ni siquiera tiene una sala donde proyectarse. Es una situación absurda y lamentable, resultado tanto de la aprobación del Congreso como de la inacción del Ejecutivo.

"El talento existe, la creatividad desborda, pero sin políticas públicas sostenidas y descentralizadas, ese potencial queda en gravísimo riesgo."

¿A qué cree que se debe el respaldo a leyes como la recientemente aprobada Ley Tudela, que representa un retroceso para el cine nacional? ¿Se trata de desconocimiento por parte de los legisladores, de intereses particulares, o de una visión más profunda sobre cómo ciertos sectores del poder entienden —o desestiman— la cultura en el país?

Creo que hay varias razones. Para muchos, la cultura se percibe como una amenaza, o se reduce a una inversión económica, a un negocio. No comprenden que producir cultura cuesta, que sostenerse como artista es extremadamente difícil, y que lo que se paga —cuando se paga— rara vez permite vivir con dignidad.

Además, estamos en un momento político donde la cultura se mira con sospecha o desprecio. Hay quienes ocupan cargos públicos y la ven como peligrosa si es crítica, o como inútil si es libre. Esa mirada limita profundamente cualquier posibilidad de desarrollo cultural auténtico.

Y hay un tercer aspecto, que es simbólico. Vivimos en una sociedad que todavía valora más lo importado que lo propio, que no reconoce su diversidad, que infantiliza o exotiza la producción cultural —especialmente la regional—, que normaliza la piratería y que desconoce el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada obra. Todo eso va erosionando silenciosamente la cultura desde adentro.

¿Cree que hoy en día se confunde la cultura con mero entretenimiento? ¿Existe cierto temor, tal vez, a que el arte pueda incomodar, interpelar o cuestionar, en lugar de simplemente entretener?

Definitivamente. La cultura debe incomodar. Eso es algo que muchos —especialmente los actuales congresistas y autoridades— no logran entender. La cultura no es un adorno ni una indulgencia. Es una forma de comprendernos, de interrogarnos, de imaginarnos mejores.

Y en un país tan herido como el nuestro, donde tantas cosas han sido rotas —la confianza, la institucionalidad, la convivencia—, necesitamos más que nunca de la cultura: de los artistas, de los escritores, de los cineastas, de los dramaturgos, de los gestores culturales. No para entretenernos, sino para ayudarnos a reconstruirnos como sociedad.

Y eso, lamentablemente, hoy no se está entendiendo.

"La verdadera democratización de la cultura no consiste solo en dar acceso, sino en abrir las compuertas para que cada región, cada comunidad y cada pueblo pueda narrarse desde sí mismo, con sus propios

códigos, lenguajes y prioridades."

Más allá de las leyes que, como ha señalado, están actuando como barreras para la creación cultural, ¿qué mecanismos o incentivos estatales existen hoy en día que realmente estén funcionando?

Existen diversos incentivos para el cine, así como para los libros y otras expresiones culturales, pero acceder a ellos es cada vez más difícil. Ya antes los montos eran exiguos, y ahora se han sumado nuevas restricciones que los vuelven casi inaccesibles. Incluso se ha planteado la creación de un comité que evaluaría qué contenidos son “apropiados” según ciertos criterios, lo cual introduce un componente de censura completamente inadmisible.

Soy muy escéptico respecto al rol actual del Estado en la promoción cultural. La llamada descentralización no puede reducirse a llevar una exposición desde Lima a provincias una vez al año. Implica construir capacidades locales, invertir en infraestructura, formación y políticas públicas reales. Hoy hay regiones con una enorme riqueza cultural, pero sin salas de cine, editoriales, teatros ni acceso a fondos. Y los estímulos, en lugar de democratizar, terminan beneficiando a quienes ya están dentro del circuito. La verdadera democratización de la cultura no consiste solo en dar acceso, sino en abrir las compuertas para que cada región, cada comunidad y cada pueblo pueda narrarse desde sí mismo, con sus propios códigos, lenguajes y prioridades.

Además de incentivos estatales, ¿existe hoy algún tipo de apoyo real desde el sector privado o comunitario para proyectos culturales o audiovisuales? ¿Qué tan viable es acceder a financiamiento fuera del ámbito público?

Es muy difícil. Te lo digo como productor: hacer cultura en el Perú es un acto de fe. Cada proyecto es una batalla contra la inercia, la improvisación del Estado y también contra la falta de visión del propio sector privado. Levantar fondos en una industria inestable, con presupuestos mínimos y poco conocimiento del trabajo que hay detrás de una producción, es agotador. Muchos critican la calidad del cine peruano sin entender las condiciones adversas en que se crea: falta de equipos, de técnicos, de infraestructura, sin salas disponibles y sin apoyo para sostener una cartelera.

Mientras países como México, España, Chile, Brasil o Argentina —incluso en crisis— cuentan con acceso a financiamiento, público y privado, acá no existe una red que acompañe a los creadores. Un cineasta en Cusco o Ayacucho tiene que hacer su corto prácticamente solo, y si logra terminarlo, enfrenta salas que lo ignoran o cadenas que lo programan en horarios imposibles. Y, aun así, se le exige competir con megaproducciones multinacionales. Lo que hay detrás de cada obra hecha en el Perú es una lucha a contracorriente, que muchas veces termina condenada al fracaso antes siquiera de tener una oportunidad.

Desde su experiencia al frente del IRTP y como productor de series como El Último Bastión, ¿cuáles considera que han sido los principales aprendizajes sobre lo que se puede —y no se puede— hacer en el Perú desde los medios públicos y la producción cultural?

Lo que está ocurriendo hoy en el IRTP es lamentable. Se ha ido degradando hasta convertirse en lo que siempre combatí: un instrumento de propaganda del gobierno de turno, donde priman la arbitrariedad y la improvisación. Durante mis dos gestiones, aprendí que, cuando hay voluntad política y se entiende el verdadero rol de los medios públicos, se pueden lograr cosas importantes, incluso con recursos limitados. El Último Bastión es un ejemplo de eso: no fue solo una producción mía, fue el resultado del compromiso de un equipo entero que creyó en el proyecto, desde el camarógrafo hasta el actor que aceptó reducir su tarifa por amor al oficio.

El Estado puede hacer grandes cosas en cultura, pero eso solo ocurre cuando quienes están en la cabeza entienden que su rol es impulsar, animar y generar credibilidad. Esa credibilidad fluye hacia abajo y permite que todos se involucren con energía, incluso ante la escasez. Lo que falta hoy no es talento ni capacidad, sino liderazgo y visión.

Pensando en el futuro, ¿qué cambios serían necesarios —desde el Estado y también desde los propios creadores— para garantizar un entorno más libre, sostenido y justo para el desarrollo de la cultura en el Perú?

Lo primero que hay que hacer es reconstruir. Lo poco que teníamos se ha destruido, y ahora estamos en un punto donde todo debe volver a plantearse desde cero. La lista de tareas pendientes es interminable, y necesitaríamos muchas entrevistas para detallarla. Pero, como punto de partida, se necesita que las próximas autoridades —porque con las actuales no tengo ninguna esperanza— dejen de ver a la cultura con sospecha o desprecio. Que no la perciban como peligrosa si es crítica, ni inútil si es libre. Solo a partir de ese cambio de mirada será posible pensar en políticas que realmente impulsen el arte y la cultura en el país.

En un país donde hacer cultura implica tantas dificultades, ¿qué motiva a alguien a persistir en ello? ¿Qué lo impulsa a usted, particularmente, a seguir escribiendo, creando y produciendo?

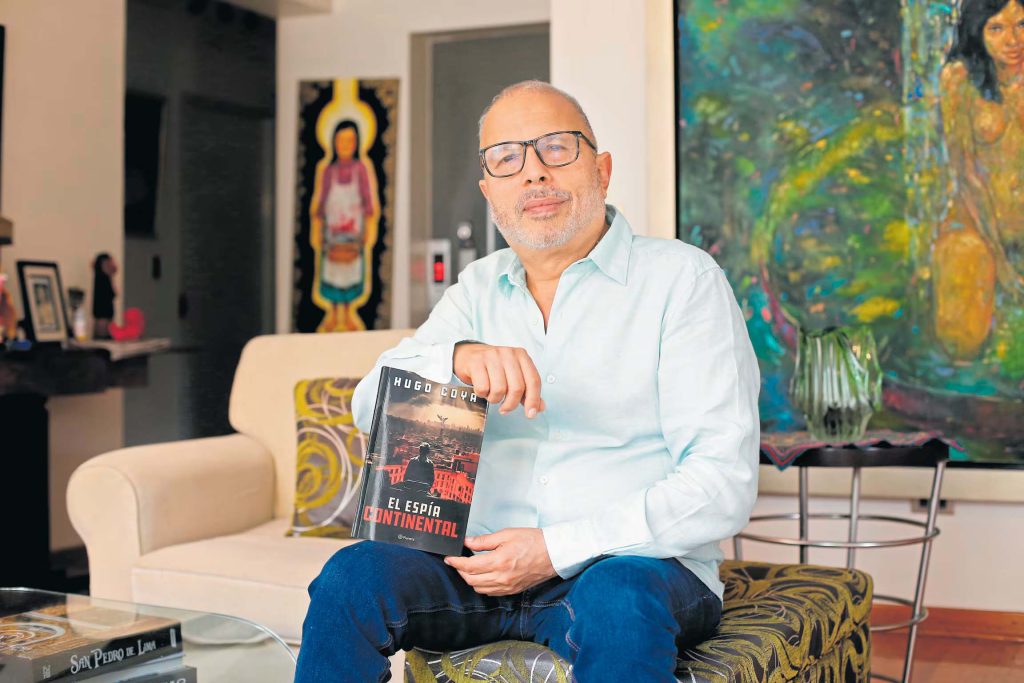

En mi caso, como escritor —que es un rol que no había mencionado hasta ahora y que vivo con especial claridad—, mi motivación ha sido contar historias como las de Magdalena Truel o Ludovico y Jacobo Hurwitz, protagonistas de mi reciente libro El espía continental. Escribir sobre ellos ha sido mi manera de reclamar memoria y dignidad para personas que fueron invisibilizadas o reducidas a notas al pie de página. Es una forma de ejercer justicia narrativa: de poner en el centro a peruanos que hicieron grandes cosas, que fueron parte de acontecimientos históricos relevantes y que merecen ser reconocidos.

Y creo que eso es algo que compartimos muchos creadores. Cada artista tiene algo que quiere decir, algo que necesita mostrar, pero, sobre todo, algo que quiere que la gente recuerde. Algo que los haga reflexionar, que los conmueva, y que —en el mejor de los casos— los haga sentir orgullosos de quiénes somos.

Desde su experiencia como escritor, productor y docente, ¿cree que aún hay temas que el arte y la cultura en el Perú no se atreven a abordar? ¿Existen tabúes que siguen limitando la libertad creativa?

Por supuesto. El caso más reciente es el de la obra María Maricón en la Universidad Católica. Es lamentable que una institución a la que le tengo tanto aprecio —donde fui profesor por más de 15 años y con la que me identifico profundamente, a pesar de no haber estudiado allí— haya terminado cediendo ante la presión de un grupo de fanáticos religiosos. No he visto la obra, pero el solo hecho de que haya sido censurada por su título ya habla de los enormes tabúes y dogmas que todavía nos condicionan como sociedad.

Lamentablemente, en el Perú aún hay muchos temas que incomodan, que se evitan o se silencian desde el prejuicio. Y eso limita no solo la libertad creativa, sino también la posibilidad de tener un diálogo cultural más honesto y transformador.

"El Estado puede hacer grandes cosas en cultura, pero eso solo ocurre cuando quienes están en la cabeza entienden que su rol es impulsar, animar y generar credibilidad."

¿Cómo visualiza el futuro del sector cultural en los próximos años?

Mira, yo soy una persona enemiga de esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Al contrario, yo creo que el futuro va a ser mejor. Y cuando tengo la oportunidad de reunirme con gente joven, conversar con ellos, escucharlos, ver cómo rompen mitos, cómo cuestionan, cómo discuten, siento que eso es, ojalá, lo que nos espera: una juventud cuestionadora, con ganas de hacer cosas, que no se cruza de brazos, que no se resigna a lo que hay, sino que quiere transformarlo.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes y, en general, a quienes desean incursionar en el mundo del arte y la cultura?

No quiero ser el viejo que da consejos a los jóvenes. Creo que cada joven encontrará su camino. Pero si me permitieran una sugerencia, sería esta: no desistan, persistan. Sigan peleando. Mi generación, lamentablemente, ya está de salida. Y espero que sean ellos quienes construyan un país mejor.

Editor de la Revista Intercambio. Periodista y comunicador audiovisual. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.