Durante los últimos años, la noción sobre educación inclusiva ha ido evolucionando internacionalmente. En el Perú, y muchos otros países, se ha considerado que la inclusión se refiere a la participación de estudiantes con discapacidad en escuelas de educación básica regular. Sin embargo, la creciente constatación que uno de los rasgos fundamentales en los seres humanos es la diversidad, ha llevado a pensar en la inclusión como una de las características deseables de los sistemas educativos. Así, diversidad puede aludir a discapacidad, pero también a género, área de residencia, etnicidad, y todo aquello que nos hace únicos y valiosos. Así, se espera que la educación incorpore la diversidad como una riqueza para la integración de todos. El reconocimiento más importante a esta noción viene probablemente de la formulación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) #4, adoptado por Naciones Unidas internacionalmente para el período 2015-2030. El ODS 4 dice: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”[1]. Habiendo notado la amplitud y riqueza del concepto, en el presente artículo nos concentraremos en la situación de los estudiantes con discapacidad.

La noción de inclusión se basa, en términos generales, en el derecho de todas las personas a una educación de calidad. Este principio, incluido en diversos instrumentos de Naciones Unidas, es reconocido en el Perú en la Ley General de Educación (Ley 28044); de hecho, en esta norma la inclusión educativa es uno de los principios que se debe observar. Más específica y recientemente, se cuenta con la Ley General de la Persona con Discapacidad, que en su artículo 2 dice: “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás” (Congreso de la República, 2012).

Antes de entrar a la discusión propiamente educativa sobre inclusión, revisamos brevemente algunas concepciones sobre la discapacidad. Las tres más difundidas posiblemente sean el modelo médico, el modelo social y el modelo biopsicosocial. El modelo médico establece que la discapacidad es producto de una limitación o carencia de la persona, ocasionada por enfermedades o razones médicas. Este modelo, por sí solo, es considerado ampliamente inadecuado en la actualidad. En segundo lugar, desde el modelo social se entiende la discapacidad como una construcción social; en otras palabras, en este modelo se priorizan las relaciones sociales entre personas, con y sin discapacidad. Finalmente, el modelo biopsicosocial es el más aceptado actualmente, pues integra las dos anteriores perspectivas. En este modelo se concibe la discapacidad desde una condición que tiene, en muchos casos, un ángulo que se debe entender desde la medicina, pero también se consideran las interacciones sociales entre personas y grupos. Así, desde esta perspectiva es relevante identificar el apoyo médico que pudiera necesitar el individuo, pero también las barreras que dificultan y obstaculizan la participación plena de la persona con discapacidad en su entorno.

La pregunta más relevante de política es determinar si el sistema educativo está preparado para incluir a estudiantes con discapacidad en aulas de educación regular. [...] muchos docentes no han recibido clases en su formación inicial ni en su desarrollo profesional para incluir a estudiantes con discapacidad.

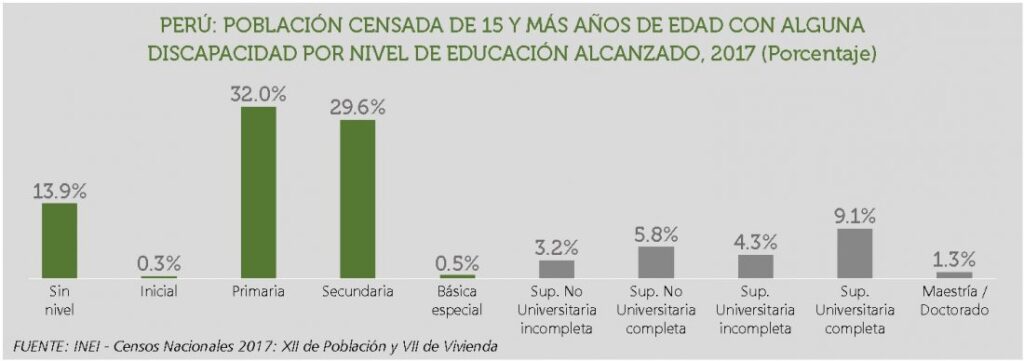

Entrando al tema propiamente educativo, la educación de personas con discapacidad puede conceptualizarse a través de varios enfoques educativos que apuntan a superar la exclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. Este es el enfoque tradicional, en el que se considera que las personas con discapacidad no pueden ser educadas en muchos casos (sobre todo con discapacidad severa o multidiscapacidad). En cuanto a cobertura, un análisis reciente[2] sugiere que solo 52% de las personas con discapacidad entre 3 y 18 años asiste a educación formal. Afortunadamente, este enfoque está siendo superado gradualmente, aunque quedan muchas personas con discapacidad que no tienen experiencia formal en el país. En segundo lugar, la segregación educativa se refiere a la ubicación de estudiantes con discapacidad en instituciones específicamente designadas para ellos. En nuestro país se trata principalmente de ubicarlos en los CEBE (Centros de Educación Básica Especial). Esto se hace con la intención de darles una educación especializada, de acuerdo al tipo de discapacidad que presenten los estudiantes (por lo general, multidiscapacidad o discapacidad severa). De todos modos, se dice que los estudiantes están segregados, pues asisten a instituciones educativas diferentes de las que están disponibles para estudiantes sin discapacidad, que asisten a educación básica regular.

En tercer lugar, el enfoque de integración educativa se refiere a la presencia de estudiantes con discapacidad en instituciones educativas del sistema educativo regular, aunque sin una total inclusión en el conjunto. Así, por ejemplo, se puede observar en aulas regulares a estudiantes con discapacidad, pero haciendo tareas diferentes a las de sus compañeros y compañeras, como pintar o armar rompecabezas. Idealmente, se deberían realizar acomodaciones y brindar apoyo a los estudiantes con discapacidad para que sean incluidos en las dinámicas del aula y la escuela. Finalmente, el enfoque de inclusión educativa busca fomentar la participación de toda la comunidad en la educación, e involucra un nivel superior a la integración de personas con discapacidad en instituciones educativas regulares, de acuerdo con lo recién descrito. La educación inclusiva señala que el reto debe plantearse para la institución y el sistema, y no al estudiante. Este enfoque se asocia al modelo biopsicosocial mencionado antes, al enfatizar el rol del entorno en la identificación y eliminación de las barreras que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad.

Algunos estudios en el Perú han buscado comprender las dinámicas educativas de las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha publicado varios informes sobre este tema, sugiriendo la necesidad de contar con una política nacional para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad[3]. Con respecto a los aprendizajes de estos estudiantes, por primera vez en 2016 el MINEDU administró la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) a 122 estudiantes con discapacidad auditiva, 77 con baja visión y 14 con ceguera en escuelas regulares. Luego, en los años 2017 y 2018, el MINEDU ha ampliado sus evaluaciones para incluir estudiantes con otros tipos de discapacidad. Estos estudios muestran con claridad los retos de aprendizaje que existen para los estudiantes con discapacidad.

Tal vez la pregunta más relevante de política es determinar si el sistema educativo está preparado para incluir a estudiantes con discapacidad en aulas de educación regular. Actualmente, el Estado busca apoyar esta inclusión con especialistas llamados SAANEE (Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales). Sin embargo, se considera ampliamente que los SAANEE no son suficientes para dar apoyo a los docentes de EBR. Así, la alternativa sería que los docentes mismos pudieran atender a los estudiantes en sus aulas, con algún apoyo externo. El reto principal para implementar esta alternativa radica en que muchos docentes no han recibido clases en su formación inicial ni en su desarrollo profesional para incluir a estudiantes con discapacidad. Este reto, humano-profesional, es tal vez el principal para la inclusión de estudiantes. Otro reto encontrado en muchos estudios es cultural, y se refiere a la dificultad de algunos padres y madres de familia, y estudiantes en la escuela, para recibir de manera inclusiva a estudiantes con discapacidad.

Si se considera el principio de inclusión educativa junto con el de buscar el interés superior del niño/a, debería considerarse en cada caso qué es lo que conviene más desde el punto de vista educativo y de desarrollo social de la persona con discapacidad: si ser incluidos o ser segregados, al menos temporalmente, pero en ningún caso ser excluido del sistema. Esta puede ser, sin embargo, una necesidad a corto plazo; en el mediano y largo plazo, el país debería prepararse para un modelo inclusivo, en el sentido amplio mencionado al inicio del presente artículo. Para ello se hace necesario contar con una política nacional de educación inclusiva; tal tipo de instrumento se empezó a discutir hace algunos años, pero no se ha llegado a finalizar. Así, educar de manera inclusiva a los estudiantes con discapacidad en educación básica regular es uno de los principales retos para el sistema educativo peruano.

-------------------------------

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

[2] Cueto, S., Rojas, V., Dammert, M. and Felipe, C. (2018). Cobertura, oportunidades y percepciones sobre la educación inclusiva en el Perú. Documento de Investigación 87. Lima: GRADE. Recuperado de www.grade.org.pe/publicaciones/cobertura-oportunidades-y-percepciones-sobre-la-educacion-inclusiva-en-el-peru/

[3] Defensoría del Pueblo. (2001). Situación de la educación especial en el Perú: Hacia una educación de calidad. Recuperado de www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_63.pdf

Defensoría del Pueblo. (2007). Educación inclusiva: Educación para todos. Supervisión de la política educativa para niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares. Informe Defensorial Nº 127. Recuperado de http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/289/Inf_EducacionInclusivaSupervision_2007.pdf?sequence=1

Defensoría del Pueblo. (2011). Los niños y niñas con discapacidad: Alcances y limitaciones en la implementación de la política de educación inclusiva en instituciones educativas del nivel primaria. Recuperado de www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-155.pdf

Referencias y lecturas complementarias

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares (3ra ed.). Madrid: FUHEM.

Calderón, M. (2012). La educación inclusiva es nuestra tarea. Educación, 11(40), 43-58.

CONADIS. (2016). Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad. Recuperado de http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/index.php/gestion/gestion-publica/congreso-gob.html

Cueto, S., Miranda, A., & Vásquez, M. C. (2016). Inequidades en educación. En GRADE (Ed.), Investigación para el desarrollo en el Perú: once balances (pp. 55-108). Lima: GRADE.

Verano 2019-2020

Santiago Cueto Caballero

Licenciado en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Director Ejecutivo e Investigador Principal de GRADE.